有效构建并不断优化科技创新体系,是企业推动科技成果形成、转化及产品迭代更新的必要条件。下面,是对一家企业具体做法的观察。

某民用飞行器公司(后称“F公司”),成立之初就作为创新型企业加以构建,至今已历时近二十年,在科技创新体系上做了很多有益的探索,也留下不少值得进一步思考和解决的问题。

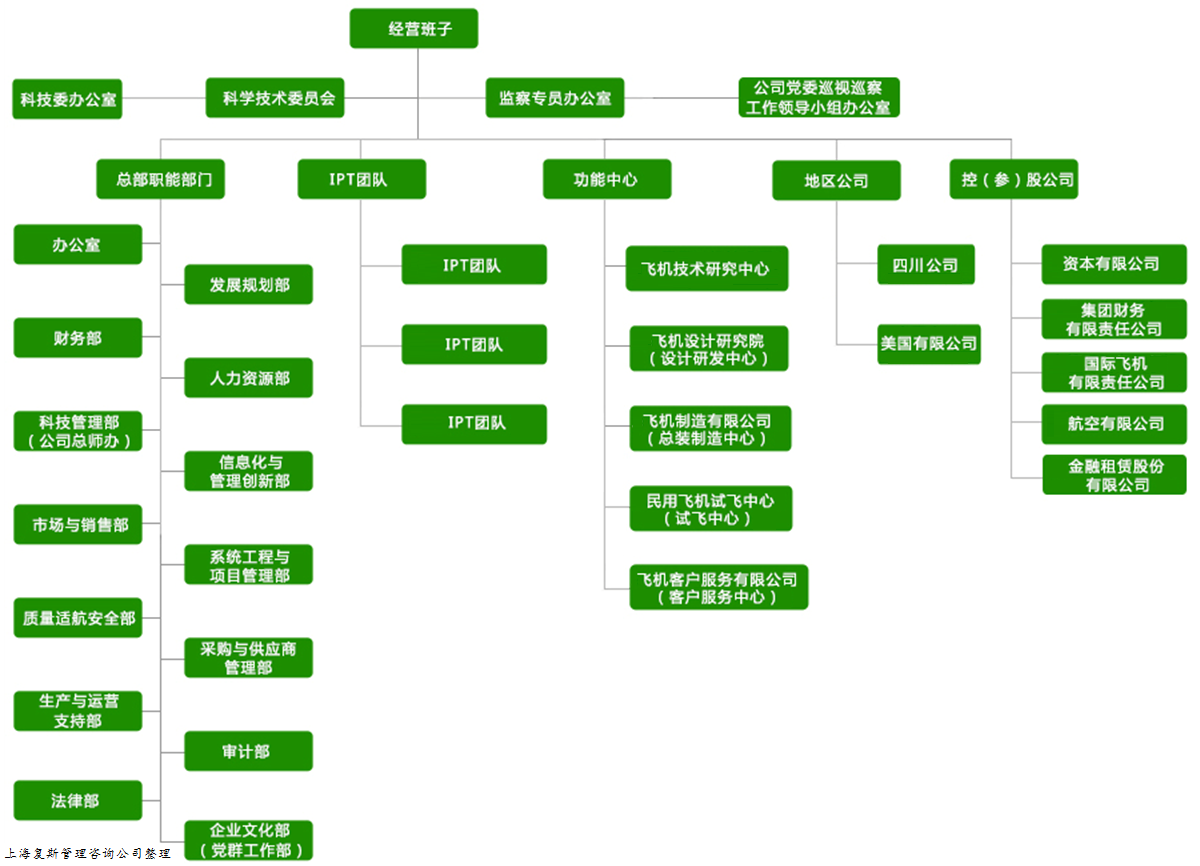

F公司2008年组建,主要从事民用飞行器的研发、设计、生产、销售和服务等,近年已陆续有产品投入使用,组织结构如下图。其现有两个科研单位:设计研究院于1970年成立,是该公司的设计研发中心,现有3500人;技术研究中心于2010年成立,主要着眼于基础研究和技术开发。

组织结构与运行特点

总体看:F公司针对三个创新项目设置了三个IPT团队,它们是创新项目抓总的主体、创新的最顶层功能团队。(IPT一般指集成产品团队——Integrated

Product

Team,是一种跨职能团队工作方法,旨在将不同部门的专业人士整合在一起,以在产品开发过程中实现更加高效的沟通和决策,确保项目从概念设计阶段到生产和交付过程中的每一步都得到适当的支持和专业知识。)但在该企业中,IPT团队被赋予了更多行政管控功能和更大的组织边界。

具体看:其资源静态配置,是按研究、设计等流程环节设置的;在运行上,主要围绕创新任务进行组织,形成跨部门的管理模式——即矩阵制组织模式。只是针对其产品特殊性,此类项目团队的存续时间、涉及资源的范围和规模都远大于传统项目部,所以形成了固化项目组织(IPT)——但总体上还属项目管理范畴,是矩阵制模式的极端形式。

在组织结构中把IPT团队表达出来,并与其它性质主体平行,表明该企业意在强调这是本企业自身的一大组织特色和运行特点。需要指出的是,该企业IPT团队,作为抓任务的一种模式,与其它集团有很大区别:很多集团在创新上比较分散,多在在二、三级子公司技术中心里开展研发,而F公司则是在集团层面进行集中创新——它本身就是一级创新中心、一级创新主体,且主要体现在三个IPT团队及其代表的运行模式上(相关研究详见《集团科技创新体系构造:从“技术中心”到“创新中心”》一文)。

主要研发主体的性质与管理特点

IPT团队和总部职能部门。结合该公司业务的发展阶段看,三个IPT团队承担了“运营发展中心+创新发展中心”的主要功能,同时也是具体创新项目的推进主体。这里所说的运营发展,指通过技术引进和技术升级方式实现发展,与创新发展相区别。总部职能部门的功能主要是创新运行功能,另含有(较弱的)创新经营功能(相关研究详见《科研项目实施体系:三个维度与三种成分》一文)。

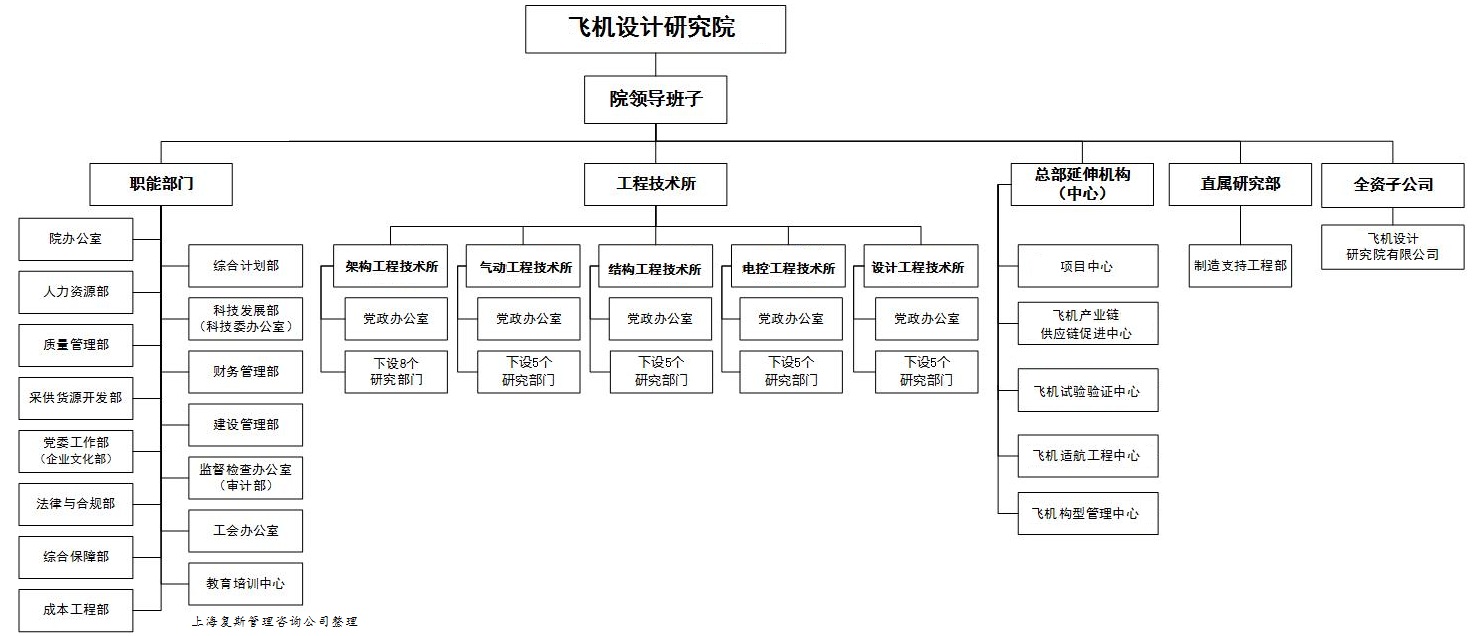

设计研究院。组织结构如下图,其中的“总部延伸机构”是F公司总部的直属部门,但派驻在该院工作,是企业高级创新业务功能的一部分。总部延伸机构可理解为向项目部(指项目设计部,即F公司二级项目部)派的参与人员,且主要是业务功能执行而不是常规项目管控工作——相当于现场项目部,人员被派到平台单位、下沉了,做提高五个成熟度的具体工作(相关研究详见《产研结合的血脉:五个成熟度》一文)。

F公司的这些延伸功能都是总体性功能,并非只服务一个环节(如产品设计环节)。实践中,类似功能几乎全在总部,但一直存在着很难与具体业务结合的问题。当然,如果只在二级单位而不归总部,则顶层主体容易被架空——整体协调和业务管控功能无法有效行使。F公司的这一做法值得关注。

技术研究中心。自成立后,F公司要求“重点是建立一套有效的技术研发体制机制,培育一支研发高端人才队伍,形成一批关键技术基础研究成果,与公司其它成员共同完成完整的技术体系……”,目前该中心已建有12个职能部门和13个科研团队。这反映了F公司对专业技术体系建设目标的设想与行动,即学科体系搭建、研发体制机制搭建和人才队伍搭建,这也是很多集团中央研究院建设初期的重点工作——真正要科研、要创新、要建中央研究院,就需要做这些工作(相关研究详见《重大科技创新项目实施模式转型:从“技术目标模式”到“业务目标模式”》一文)。

发展阶段与研发任务特点

阶段判断:F公司组建之初,且直到技术研究中心成立时,公司都无可运营的产品,完全处于技术开发和产品研制阶段。但之后,尤其是发展到今天,新产品开始陆续投入市场并进入运营状态。由此,该公司自身的创新需求随之发生重大转变,到了同时叠加有当前产业也需要创新的阶段:现有产品需要创新实现持续升级和迭代;已投入产品在运营中出现的问题需要科技力量参与维护——因为是追赶类、仿创类产品,使得此类问题也不得不需要通过技术创新方式才可能解决。

研发任务特点:

①F公司的创新难点在于技术体系非常复杂,更容易出现脆弱性,若走到后面想回过头来再解决,很难;

②此前可更多通过学习、模仿、甚至直接购买核心部件方式实现集成创新,对技术研究中心的要求不高。但现在,仅通过集成创新方式(自身缺乏核心技术)就开展生产已不可能,技术研究中心的创新压力急剧增大;

③同时,当前运营产品中的问题产生虽与技术研究中心关系不大,但可能需要其参与解决(设计研究院技术人员对很多技术还消化得不透),这很可能会导致原有的科技体系建设与研发节奏被打乱,出现其它科研院所普遍遭遇过的问题——陷于当期运营发展类工作而无暇科技创新;

④总体看,其研发任务变化表现在:出成果的紧迫性增加,同时现有产品等着补课,成为正在制约企业后续设计生产的关键因素(相关研究详见《集团中央研究院建设面临新抉择——警惕反向建设》一文)。

需要防范和解决的问题

那么,类似F公司这样的企业,在创新发展中最需要防范或解决的问题是什么?不像芯片等很多卡脖子类创新项目,技术性能达不到就不可能出任何产品成果,很容易陷入科研产出的“零分子困境”。而F公司这样的企业,往往都能在这类含有大量集成创新工作的研发项目上走一段时间,如表现为过程中不断有产品部件或子系统模块等中间品出现,甚至最后也能形成完整产品。

但不利的一面是,F公司产品的工程复杂性程度很高,走到后面更容易遇到“脆弱性问题”,如表现为出现严重的或大面积的成果质量问题——技术质量问题、创新质量问题(而非传统意义上的生产质量问题),所以解决起来非常困难,有时甚至严重到需要推翻重来。因此,形成适应当代大科技工程项目的先进研发模式及其项目实施体系,防止出现脆弱性问题,及由此导致的创新质量问题,是此类企业科技创新管理工作的核心内容(相关研究详见《科研项目实施体系:设计任务与解决方向》一文)。